今回は「DCモータ」を選び方の視点から深掘りしていきます。

基本の確認として、まずDCモータ・ACモータの定義をおさらいしましょう。

- DCモータ:直流電源(Direct Current)を使用するモータ

- ACモータ:交流電源(Alternating Current)を使用するモータ

定義は非常にシンプルですね。両者の違いは、必要とする電源が異なるという点です。とはいえ、両者共に回転原理は同じです。電流によってコイルを電磁石に変化させ、その電磁石のN極・S極が引き合い・反発する力を利用して回転します。しかしながら、電源が異なれば、この回転を実現するための構造に違いが生じ、回転運動の特徴も変わり、それに見合う用途も変わってきます。細かく見ると、DCモータ・ACモータの違いは奥が深いです。

※両者の違いについては別コラム「ACモータとDCモータの違い」をご覧ください。

DCモータACモータ、どちらを使うかという選択は、モータが搭載されるシステムの電源系統によって決まることが多いです。例えば、プリンタやPC、スマートフォンなどの内部はDC電源で動いています。ノイズ、安全性、小型化などの観点でAC電源は不利であるため、外部のコンセントから供給された交流は、装置内部ですぐにDCに変換されます。そのため、内部で使われるモータもDCモータが必要となります。

モータ使用箇所の例

プリンタ…紙を送り出すためのモータ

PC…冷却用のファンを回すためのモータ

スマートフォン…バイブレーションを発生させるための振動用モータ)

DCモータの中にも、ブラシ付きモータ、ブラシレスモータ、サーボモータ、ステッピングモータというように、さまざまな種類が存在します。DCモータを使うことになったけれど、一体どれを使うべきなのかわからない…。設計現場ではこういった場面に出くわすこともあると思います。

今回はDCモータの種類と、選定ポイントを解説します。モータ選びの参考にしていただければと思います。

Contents

DCモータの種類

まずは各種DCモータの特徴を詳しく見ていきます。詳細を理解することで、自ずとどのモータを使用するべきかが見えてくると思います。

ブラシ付きDCモータ

DCモータの代表的な位置づけにあるのが、このブラシ付きモータです。生活のあらゆるところに使われており、最も身近なモータといえると思います。

使用される機器の例

ハンディファン・スマートフォンの振動用モータ・ラジコン等の車型おもちゃや工作用モータ・電動灯油ポンプ など

特徴

- DC電源を直接印加するだけで回転可能。ドライバ(外部回路)を必要としない

- 構造がシンプル

- 電源電圧を変えるだけで速度可変が容易

- コストが低く、小型から大型まで幅広い用途に使われる

- 回転に伴いブラシが摩耗する。最終的には機能が失われ回らなくなる → 寿命が短い

- 長く使うためには定期的なメンテナンス(ブラシ交換・摩耗粉清掃など)が必要

構造・回転原理

ロータ(回転子)側にコイル、ステータ(固定子)側に磁石が設置されています。ブラシとコミュテータが物理的に接触しており、コイルに電流を流す役目を持っています。

ロータが回転すると、コイルに流れる電流の向きが自動的に切り替わるよう、ブラシとコミュテータが配置されているので、コイルのN極・S極が回転に伴い自動的に変化し、コイルとステータ側の磁石が引き合う・反発する力が連続的に発生。これが回転力となって回り続けます。

ブラシレスDCモータ

使用される機器の例

ファンモータ・電動自転車・ドローン・ハードディスクなど

特徴

- ブラシの代わりにドライバと呼ばれる電子回路が必須(電流の向きを切り替える機能をブラシの代わりにドライバが担う)

- ドライバが必須であるために、ブラシ付きDCモータより高価

- ドライバにさまざまな制御機能を搭載可能。トルク制御や速度制御が容易。他にも、ブレーキ機能やロック検知機能などの安全機能、スロースタート機能や逆回転機能など、複雑な機能を多数搭載可能でカスタマイズ性が高い

- 摩耗部品が軸受のみのため、長寿命

- 高効率。発熱も比較的少なく、省エネ性が高い

構造・回転原理

ブラシ付きモータとは逆に、ロータ(回転子)側に磁石、ステータ(固定子)側にコイルが設置されます。ドライバによって、コイルに流れる電流を自由度高く制御できます。(大きさ・方向・方向のスイッチング速度など)これは、ドライバにより、ロータの挙動を高度に制御可能ということを意味します。

ブラシ付きモータは、電源電圧は一定、電流の向きは機械的に決まります。それに対し、ブラシレスモータは、それらをドライバによって管理できるということになります。ドライバによって、制御の幅が大きく広がることがわかるかと思います。

サーボモータ

使用される機器の例

産業用ロボットアーム、CNC工作機械、工場の自動化装置など

特徴

- 回転状況を検出するセンサ(エンコーダ)が搭載されており、回転数、回転方向、軸が360°中現在何度の位置にあるのかなどの情報を取得することが可能。これにより位置制御、速度制御、トルク制御が得意。(フィードバック制御※)

- 位置制御はステッピングモータよりも正確

- 速度制御、トルク制御はブラシレスDCモータよりも正確

- 制御の正確性はピカイチで、工作機械に使用される

- 一方、センサ部品によりコストは高め

※フィードバック制御とは

目標(設定値)と現状(実際の値)を比べて、ズレを修正するように制御する方法。たとえば、設定回転数を1000rpmとしたときに、摩擦などの外乱によって実際の回転数が900rpmで回っていたら、100rpm増やすように電流値を増やす、という調整を行う制御のこと。常に現状を監視し、安定して目標値を目指すように動く。外乱に強く、精度が高い。

構造・回転原理

他のモータと比べ、構成要素が多く、複雑な機構を持ちます。主に、モータ機構+エンコーダ+ドライバ回路の3つから構成されており、モータ機構は、ブラシ付きモータをベースとしたもの、ブラシレスモータをベースとしたものが存在します。ブラシ付きモータorブラシレスモータに、追加機能を加えて一つのモータとして完成させたもの、と考えると理解しやすいかもしれません。

(ACモータをベースとしたサーボモータもありますが、今回は割愛)

ステッピングモータ

使用される機器の例

3Dプリンター・プリンター・デジタルカメラのズーム機構、監視カメラなど

特徴

- 回転させるには、電気パルスを発生させるドライバが必須

- 与えた電気パルス(矩形波)の数に相当する角度だけ、回転する

→外乱が少ない環境であれば、高精度な位置決めが可能で、オープンループ制御(※)でも比較的正確に制御できる - 複雑なフィードバック制御を必要とせず角度制御が可能なため、サーボモータより制御プログラムが簡単

- トルクが高く、低速での安定駆動が可能

- 停止時も通電することで回転軸を固定させることが可能。(保持トルクの発生が可能)

- 回転原理の影響で、振動が大きくなりがち。また、振動が騒音となって現れることもあるので、それらを踏まえた筐体設計が必要

(カクカクとほんの一瞬止まりながら回転するため、一瞬の停止が振動・騒音となって現れる) - 負荷の急激な変化や、急激な速度上昇が苦手。(脱調が発生し回転不能となることがある。脱調…磁石のN極・S極がコイルの回転磁界に追いつけなくなる状態のこと)

※オープンループ制御とは

あらかじめ決められた動作を行う制御方式で、動作結果を確認したり修正したりしない。外乱に弱く、誤差が発生してもその誤差を認識できない。

構造・回転原理

ブラシレスモータと同様に、ロータ(回転子)側に磁石、ステータ(固定子)側にコイルが設置されます。ブラシレスモータと大きく違う点は、磁石の極数です。特殊な形状により、N極・S極が大量に配置されています。これにより、電流スイッチング一回分の回転角度が非常に小さくなり、回転が小刻みになるため、オープンループによる正確な角度制御が可能です。

反面、高速回転させるためにはスイッチング周波数が高くなりすぎるため、ノイズなどに注意が必要です。

DCモータ選定のポイント

特性目安表

これまでの各モータの特徴を踏まえ、どのモータを選定すればよいかの目安として、特徴を比較表にまとめました。

| ブラシ付きDCモータ | ブラシレスDCモータ | サーボモータ | ステッピングモータ | |

| 位置決め精度 | × | × | ◎ | ○ |

| 高速回転対応 | ◎ | ◎ | ○ | △ |

| 高トルク対応 ※1 | △ | ◎ | ◎ | △ |

| 長寿命 | △ | ◎ | ※2 | ◎ |

| 可変速機能 | ※3 | ◎ | ◎ | ◎ |

※2:ベースとするモータの構造に依存(ブラシ付きorブラシレス)

※3:制御回路を搭載すれば機能追加可能。

位置決め精度

位置決め精度は、エンコーダによりフィードバック制御が可能なサーボモータが最も高い。外乱の要素が排除できるなら、ステッピングモータの選択肢もあり。

高速回転対応

ブラシ付き、ブラシレスが有利。サーボモータの中には回転角度範囲に制約があり、360°ではなく一定しか回らないもの(270°など)もあるため、○とした。ステッピングモータは上述したように、高速回転時のスイッチング周波数が非常に高くなるため、扱いには注意が必要。

高トルク対応

ドライバによってトルクの制御ができるブラシレスDCモータ、サーボモータが優位。脱調の問題があるため、ステッピングモータを○としているが、低速時に限り、ステッピングモータの方が優位な場合もある。(判断が難しい点のため、モータメーカに相談が良い)

また、どのモータも、ギアボックスを使用すれば、トルクアップは可能だが、物理的なスペースが必要となるため許容できるかどうかの確認が必要。

長寿命

構造的にブラシを持たないモータが寿命は優位。中でも、ブラシレスモータは電力効率も良く、発熱が少ないため、寿命が長い傾向にある。

可変速機能

ドライバにより実現可能であるため、標準的にドライバが必要なモータであれば可変速制御は可能。ブラシ付きDCモータにおいても、制御回路を追加するなら可変速機能を付与できる。

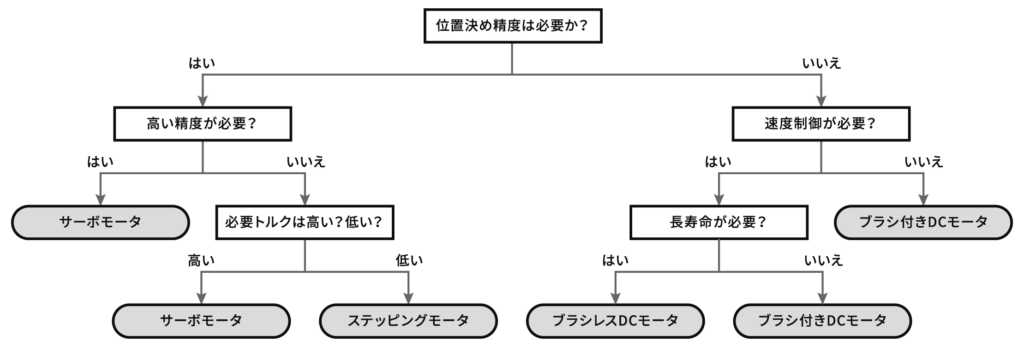

DCモータ選定のフローチャート

選定の基準の一つとして簡易的なフローチャートをご用意しました。どのような性能を求めるかによって、適切なモータはおおよそ決めることができますので、参考にしていただければと思います。ただし、使用条件によっては必ずしも適合しないため、参考程度と捉えていただき、詳細は各モータメーカにご相談ください。

DCモータをお求めならユニテックへお任せください

ユニテックなら、お客様の利用用途に合わせた最適なモータを設計・製造いたします。DCモータ開発・製造を得意とするユニテックへぜひご相談ください。