モータの特性を評価するための項目は、非常にたくさんあります。モータによっては、仕様書が何ページにもわたり、ことこまかに特性を評価したデータを載せている場合も少なくありません。モータを使ったシステムを設計する際、このような仕様書を前にして、一体何を基準にモータを選んだらよいのか、途方に暮れてしまった経験がある方ももしかしたらいらっしゃるのではないでしょうか?

モータの選定には、まずモータの役割を理解することが大切です。ほどんどの場合、モータは何かしらの仕事をするために使われるはずであり、そのときどれほどの力が必要なのか、どれほどの速度で駆動する必要があるのか、この2つが定められるはずです。すなわち、モータ選びで最も重視すべきポイントは、以下の2点となります。

- どのくらいの力を発揮するか(=トルク)

- どのくらいの速さで回転するか(=回転数)

わかりやすくするために、いくつか例を挙げてみましょう。

例1:ベルトコンベア

どの程度の重さの荷物を乗せるのかを設定する → 必要トルクが決まる

どの程度の速さで荷物を移動させるのかを設定する → 必要回転数が決まる

例2:扇風機

発生させる風量の値を設定する → 必要トルクが決まる

プロペラの回転速度を設定する → 必要回転数が決まる

例3:電動ドライバー

締め付けトルクの値を設定する → 必要トルクが決まる

ドライバーの回転速度を設定する → 必要回転数が決まる

モータを搭載する装置の運転条件を明確にすると、この2点は決まってきます。そうすれば、これに見合ったトルク・回転数特性を持つモータを、カタログから探せば良い、となり、選択肢を絞ることができます。

…と、このようにお話しすると、モータ選定は簡単そうに思えます。しかし、実際にモータを選んでいこうと思い、カタログを眺めると……何やら見たことないグラフが並んでいる……「なんだこれは?」という状況に直面することが初心者設計者にはよくあります。

トルク・回転数は、実は単純な固定値で定まっているものではなく、モータの運転状況で値が変化するという特長があります。この変化の様子を示した、「性能線図」というグラフが、モータの仕様書に載っていることがほとんどです。そして、このグラフの見方を理解することが、モータ選定の最重要ポイントといえます。さて、毎度前置きが長くすみません。

今回は、この性能線図の詳細を解説します。モータ選定方法について理解を深めていくために、一緒に見ていきましょう。

Contents

性能線図の味方

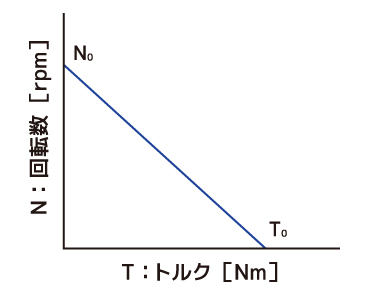

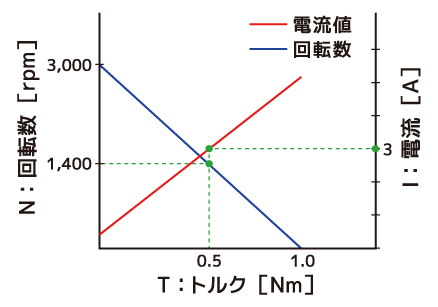

まずは性能線図がどんなものか、見ていきましょう。下記グラフをご覧ください。今回は、一般的なDCブラシ付きモータの性能線図を想定して考えていきます。

T:負荷トルク

N:回転数

N0:無負荷回転数

I:電流値

I0:無負荷電流値

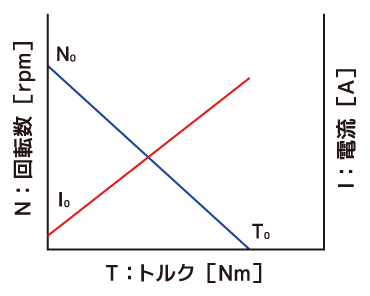

この2つのグラフは、横軸が同じであるので、理解を深めるために多くの場合以下のように一つのグラフで表されます。

このようなグラフがモータ仕様書に載っていることが多いと思います。

モータを使いこなすには、これを読み解くことが重要となります。

押さえておくべきパラメータ

ここで、各パラメータが何を示すのか確認していきましょう。

T:負荷トルク

モータの回転軸にかかる負荷(トルク値)。どのような仕事をさせるのかによって変わる値。ベルトコンベアであれば、載せる荷物の重量が変化する=モータにかかる負荷が変化する、といったイメージ。

T0:最大トルク

出力できる最大のトルク。これ以上大きい負荷を与えると回転が止まる。

N:回転数

モータが回転する速度。(説明不要ですね)

N0:無負荷回転数

モータの出力軸に何も接続しないとき(負荷がゼロ)にモータが回転する値。これ以上速くは回らない、という最大回転数の値。

I:電流値

モータに流れる電流値。

I0:無負荷電流値

モータにかかる負荷がゼロのときの、モータに流れる電流。

性能線図が示すもの

T-N線図

では具体的に、性能線図の読み方を確認していきましょう。まず、青いラインのT-N線図を見ていきます。このグラフの読み方として、以下の2つがあります。

①横軸視点:〇◯Nmの負荷をモータにかけたとき、回転数がいくつになるか

②縦軸視点:◯◯rpmの回転数で回したいとき、モータにいくつの負荷をかければ良いか

グラフで示した点線で考えてみます。①の視点では、0.5Nmの負荷をかけたとき、回転数が1400rpmになるということが読み取れます。逆に、②で考えると、1400rpmで回したいとき、モータに0.5Nmの負荷をかければ良い、と読み直すこともできます。

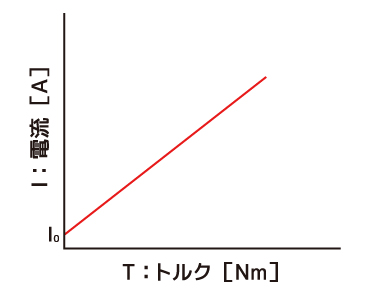

T-I線図

次に、赤いラインのT-I線図を見ていきましょう。こちらも同様に、2つの見方ができます。

①横軸視点:◯◯Nmの負荷をモータにかけたとき、電流値がいくつになるか

②縦軸視点:◯◯Aまでに電流値を抑えたい場合、モータは発揮できる負荷はいくつか

点線を見てみます。①の視点は、0.5Nmの負荷をかけたとき、電流値が3A必要になるということを読み取ることができます。逆に、②で考えると、3Aまでに電流値を抑えたい場合、モータは最大0.5Nmまでの負荷がかけられる、と読むこともできます。

※T-N線図のことを、T-N特性、T-Nカーブ、T-Nグラフなどと呼ぶこともありますが、どれも同じものを指します。T-I線図も同様です。

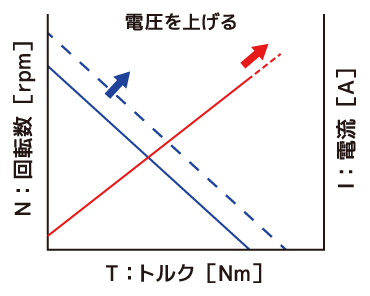

電圧変化

さて、モータに電流を流すためには、当然ながら電圧を掛ける必要があります。

モータには定格電圧が設定されていますが、使用できる電圧には範囲が設定されていることがほとんどで、場合によってはその範囲を調整することで特性の調整が可能です。

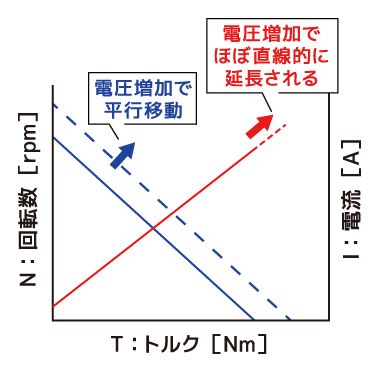

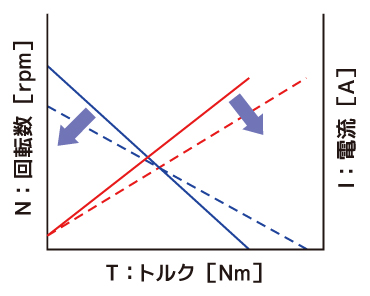

では電圧が変化すると、性能線図にどのような影響が発生するのか?これを示したものがこちらのグラフです。

電圧が変わると、T-N線図は矢印方向に平行移動し、それに伴いT-I線図は最大電流値が直線的に延長される、といった形となります。

時間定格

モータは、内部コイルのオーム抵抗による銅損や軸受の摩擦などにより発熱が発生する装置です。この発熱状態は運転状況によって変化し、あまりに高い温度に達すると、内部の絶縁体が溶けてしまったり、電子部品に損傷が発生したりするなどして、故障につながります。

これを防ぐために、モータの使用に関しては連続運転時間に制限が設けられたり、環境温度の規定が存在したりしています。使用に耐える条件を守ることが大切であるという視点から、運転時間に関する制約として、時間定格という考え方が存在します。

時間定格には、連続定格、短時間定格、反復定格といった考え方があります。

- 連続定格:時間制約なしで運転できる。

- 短時間定格:限定された期間だけ運転できる。規定の時間を空けた後、再運転可能。

- 反復定格:規定の周期で運転できる。

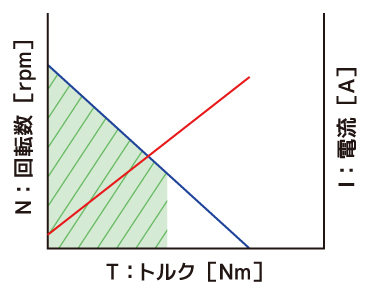

メーカの仕様書にある性能線図では、「この範囲であれば連続定格で使用可能」といったような表記がある場合もあります。

例えばこちらのような形です。斜線の範囲でなら連続使用が可能、といったイメージです。

ただし、この範囲内においても、当然ながら別途設定されている環境周囲温度は守る必要があります。

性能線図が変化する要因

モータにどのような変化が起きると、性能線図の形が変化するでしょうか。性能線図が変化するということは、モータの性能が変わるということに等しいです。使用方法で性能を変えることもできますが、その範囲はやはり限られます。ここでは、部品仕様を変えるという設計者の視点も含め、考えてみることにします。

電源容量が変化した場合

これは、前項でも触れましたね。電圧を変更することで、T-N線図は平行移動します。

電圧を上げることによって、同じ負荷をかけたときでも、高い回転数を出力できるようになります。また、最大トルクも上がるので、よりハイパワーを出せるというイメージです。

逆に、電流容量が少ない電源を使用し、必要な電流が不足してしまった場合は、思ったよりも回転数が上がらないといったことも起きます。メーカの仕様通りの特性が出ない場合、電源容量が足りていないといったことも実験段階では意外とよく起きます。

ケアレスミスといえばそれまでですが、試作段階で特性が出ないと大騒ぎした結果、単に電源の設定ミスであったなどということも、筆者はよく経験したことがあるので、基本的なことは抜け目なく確認することが大切です。

使用方法で性能を変化させる方法は、実はこの電源の調整くらいです。大幅な特性変更を行うには、モータの仕様を変えることが必要となります。あとになってモータの特性が足りず、微調整の範囲では対応できないといったことにならないよう、モータの選定はやはり重要といえます。

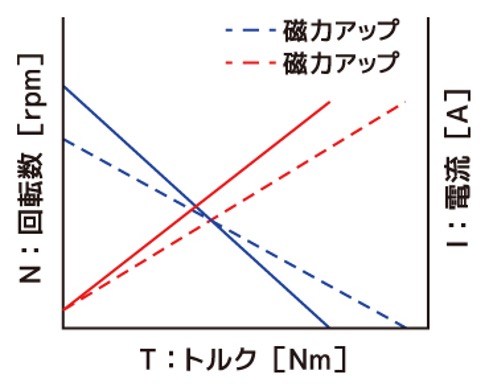

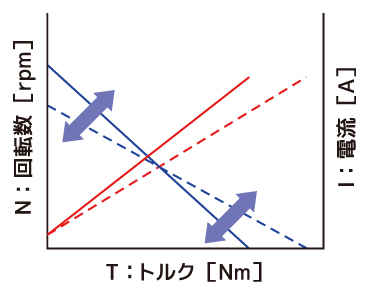

磁気部品が変化した場合

モータの回転原理として、磁力が果たす役割からわかるとおり、当然ながら磁気部品の仕様はモータ特性へ影響を与えます。永久磁石の素材や製造方法、エアギャップ(磁石とステータコアとの距離)、バックヨーク(永久磁石の背後に貼り付ける金属。磁束の漏れを防ぐ効果)などの仕様によって、ステータコアに与える磁力が変化します。

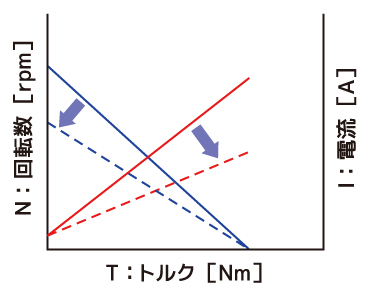

磁力が変化すると、性能線図はこちらのような変化をします。

当然ながら磁石材料は磁力への影響が大きいです。磁力は弱いが安価なフェライト系、磁力強いが高価な希土類系、場合によっては費用対効果も検討が必要となってきます。

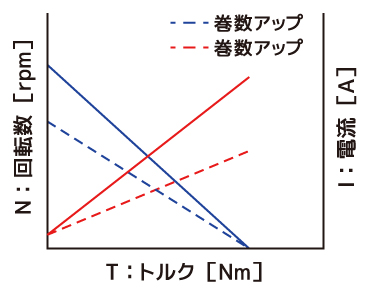

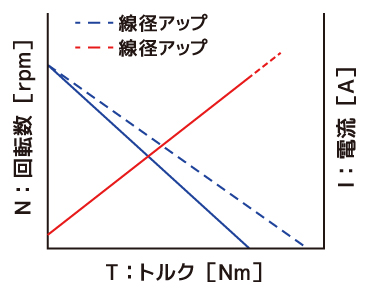

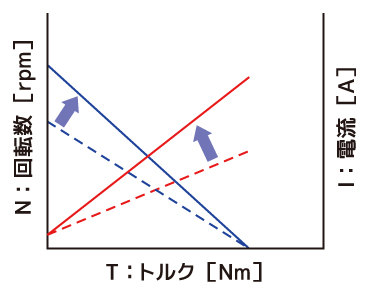

巻線仕様が変化した場合

モータの内部、コア部には鉄心にコイルが巻きつけられています。これが電磁石として機能し、モータの回転を実現します。このコイルの仕様の変化も、性能線図へ影響します。

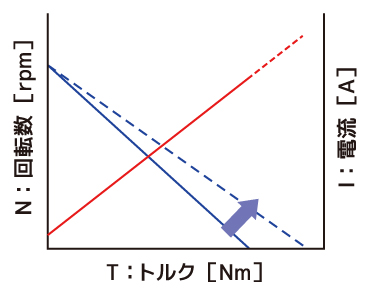

巻線の巻数が変化した場合

巻線の線径が変化した場合

モータは磁石と電磁石間に働く力を利用して回転しています。この回転原理を担う部品・構造仕様が変更となると性能線図が変わる、と理解しておくと、巻線仕様が性能に影響することは納得できると思います。

より具体的に性能線図がどう変化をするか

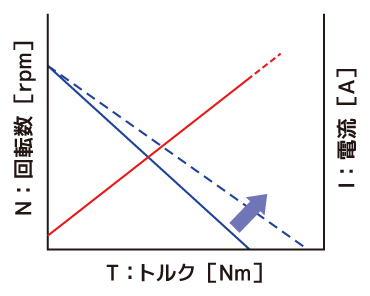

短時間仕様でハイパワーなモータを求める場合

短時間仕様の前提があるなら、限度はもちろんありますが、モータに少々無理を強いてでも高出力が出せるような条件を設定する、という考え方で性能線図を見ていきます。

ハイパワー=トルク大・回転数大を目指す。短時間仕様ということならば、電流値が大きくなってもOKということで考えていくと、下記のような形となります。

①高トルク・高回転数を実現するために可能な限り電圧を上げる

②高トルクで使用する場合は、磁力を上げて回転数を高く設定できるようにする

低トルクで使用する場合は、磁力を下げて回転数を高く設定できるようにする

③高トルク・高回転数が実現するために巻線巻数を減らす

④高トルク・高回転数が実現するために巻線線形を太くする

このような形で、使用時間に制約を設けるという条件であれば、ある程度発熱を許容できる(=電流値の増大を許容できる)ので、ハイパワーの実現を優先することが可能です。

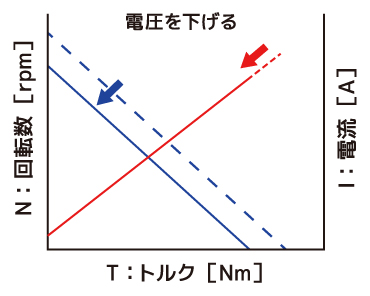

連続仕様で安定したパワーのモータを求める場合

逆に、安定した連続仕様が求められる場合は、下記のように考えます。

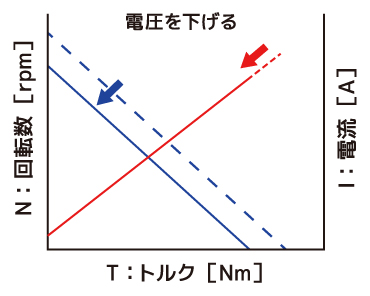

①発熱(電流値)を抑えるために可能な限り電圧を下げる

②熱(電流値)を抑えるために可能な限り磁力を上げる

③発熱(電流値)を抑えるために可能な限り巻線巻数を増やす

④同じ回転数でより多くのトルクを出力できたほうが効率がよいので、巻線線径を増やす

長時間連続運転するためには、発熱を抑える必要があります。発熱は電流値が大きいほど大きくなるので、電流値を下げる方向で考えます。

実際は、どちらの使い方もいきすぎてしまえばうまくいきません。あまりにも発熱が大きく、使用可能時間が短すぎては使いにくいモータになりますし、発熱は小さくても必要なパワーが出せないのであれば意味がありません。バランスを取った検討が必要となります。

性能線図を用いたモータ選定の流れ

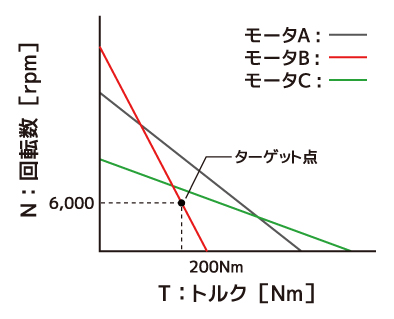

ここまでを踏まえ、実際に例を上げてモータの選定を行ってみましょう。本記事の最初にお伝えしましたが、モータに求められる最重要項目はトルクと回転数です。ここでは仮に、トルク・回転数のターゲット値を下記のように設定して考えてみましょう。

- ターゲットトルク:200[N・m]

- ターゲット回転数:6000[r/min]

上記のターゲットを満たせそうなモータを探して、候補となる3つのモータが見つかったとします。その3つのモータのT-N特性と、上記ターゲットを一つのグラフにまとめたとき、下記のようになったという条件で考えてみましょう。

ターゲット点はモータBのT-N線上に載っていますね。モータA・Cを使うのはオーバースペックなので、モータB を採用すればよいと考えて良さそうです。

しかし、ちょっと立ち止まって考えてみましょう。どんなときでも、データだけで判断するのではなく、「実際の運転状況」を考慮することが大切です。

実際の運転状況とは、どのような装置にモータを組み込むのかという点です。

たとえば、モータの用途が子供向けの車型おもちゃだったとします。この場合、厳密なトルク・回転数は、おそらく求められず、個体差で多少変動したとしても、走行速度に多少影響を及ぼす程度で問題はないと予想できます。電池駆動となるかと思いますが、電圧の変動でT-N線図が若干平行移動しても、同様に問題なさそうです。よって、モータBで検討を進めていけば問題ないでしょう。

しかし、これが電気自動用のモータ選定だった場合はどうでしょうか。自動車用のモータは、人を乗せて快適に移動することが求められます。路面状態や風の影響、載せる人数による荷重の変化、走行面の傾斜など、さまざまな要因でモータにかかるトルクは大きく変動することが想定されます。そのためモータBでは、負荷変動に伴い安定して回転数を出力できないと想定されます。この場合、モータAやCのようなターゲット点よりも上回る特性を持つモータを採用することが大切です。

T-N線図では、モータが全力で回転したときの値が表現されています。これが意味するのは、T-N線図が示す回転数よりも低い回転数で駆動可能であるということです。そうです。電圧を下げて使用するという使い方です。電圧を下げて回転数を調整する手法としては、外部回路によるPWM制御、PAM制御、インバータ制御などがあります。

さらに、モータAとCでは、最大トルク・最大回転数が大きく異なりますので、自動車用モータの場合は最大トルクの大きいモータCが適切、という判断になるかもしれません。

このように、使い方や、想定される事象によって、モータの選定方法は変わってきます。トルク・回転数に余裕を持たせたい用途の場合、ターゲットを上回る特性を持つモータを採用し、制御機能を使って調整することが大切です。

外部からどのような手を尽くしても、モータの持つ特性以上の値を引き出すことはできないので、最初のモータ選定が重要となります。(電圧を上げることで若干特性を上げることはもちろん可能ですが、対応できる電圧には上限があります)

最も重要であるトルク・回転数を満たすモータを選定したら、その他下記のような項目もチェックしていきます。

- 電流値が許容範囲かどうか(T-I線図から読む)

- 時間定格の対応状態

- 使用電圧範囲

- 使用温度範囲

- 寿命特性

- その他取得安全規格など、要求に合わせて

実際は、必要な特性のモータがすぐに見つかることはあまり多くないと思います。メーカに相談し、必要スペックを伝えて最適なモータを提案してもらうか、必要に応じて磁石、巻線仕様などをカスタムすることで必要な特性に合わせこんでもらうなどといったことも、よく行われる方法です。また、カタログやネット上に載っていないモータも、たくさん販売されています。

そういった中に求めていたスペック品が存在することも多々あります。ある程度必要なスペックのめどを付けたら、時間をかけて見合うモータを探すよりも、メーカにまずは相談してみるといったスタンスでも良いかもしれません。

性能線図でお悩みの際はユニテックへご相談ください

必要特性に見合ったモータの提案はもちろん、具体的なご要望に沿って性能線図の読み解き方をお伝えすることも可能です。お気兼ねなくご相談ください。